『近畿地方のある場所について』、その題名の場所はどこかと気になっていませんか。ウェブで話題のこの作品は、作者不明のままツイッターやブログで考察が飛び交い、評価や口コミでも非常に怖いと評判です。しかし、複雑な時系列やキャラクター一覧、特に謎の少年あきらの存在からよくわからないと感じる方も多いでしょう。実話なの?と噂されたり、似てる作品と比較されたりもしますね。この記事では、物語のあらすじからネタバレを含む結末まで、皆さんの「近畿地方のある場所について どこ」という疑問に徹底的に答えていきます。

記事のポイント

- 物語の核心となる場所の正体

- 複雑な物語のあらすじと登場人物

- 原作と映画・漫画版の具体的な違い

- 作品を最も楽しめるおすすめの読み方

ジャンプできる目次📖

近畿地方のある場所について どこなのか徹底解説

- 物語のあらすじと複雑な時系列

- 主要キャラクター一覧と少年あきらの正体

- 題名の場所はどこ?最有力候補は生駒山

- 衝撃のネタバレ!物語の結末とは

- 作者が仕掛けた実話と噂の真相

物語のあらすじと複雑な時系列

『近畿地方のある場所について』は、一見すると無関係に見える複数の怪事件を追う、モキュメンタリー形式のホラー作品です。物語の中心は、ライターの「背筋」と編集者の小沢が、ある雑誌記事やネット掲示板のログなどを収集し、それらが近畿地方の特定の場所に繋がっていると気づくところから始まります。本格的な調査のため小沢が現地へ向かったきり消息を絶ってしまい、残された資料を元に謎を解明していく、というのが大まかな流れになります。

この作品の最大の特徴は、一般的な小説の形式を取らず、インタビューの書き起こしや手紙、雑誌記事といった断片的な「資料」の集合体として構成されている点です。そのため、読者自身が調査員になったかのような没入感を味わえますが、同時に出来事の前後関係が分かりにくくなっています。ここでは、物語の核となる出来事を時系列順に整理しました。

主要キャラクター一覧と少年あきらの正体

本作に登場する怪異は単なる幽霊ではなく、悲劇を起点とした捕食関係にある「生態系」を形成しているのが特徴です。それぞれの背景と役割を理解することで、物語の全体像が見えてきます。

まさる/ましらさま

物語の呪いの全ての始まりとされる存在です。明治時代に村人から疎外され殺害された男性の怨霊で、地域の神「ましらさま」として祀られました。しかし、その実態は後述するさらに上位の存在に利用される、呪いのシステムの一部に過ぎません。

赤い女

「あきらくん」の母親であり、悲劇が生んだ強力な怪異です。息子の自殺後、メディアによる心無い報道に絶望して自ら命を絶ちました。息子を蘇らせたいという強い願いから、他の子供の生命力を奪うために呪いを拡散させる役割を担っています。

あきらくん(了)

「赤い女」の息子で、子供たちの間で流行した遊びの中で生贄にされ、命を落としました。母親の願いと上位存在の力によって不完全に復活し、他者の生命力を糧とすることで存在を維持する寄生的な存在です。「見つけてくれてありがとう」という言葉で、呪いのターゲットに近づきます。

やしろさま/真の「ましらさま」

全ての呪いの背後にいる、本作の恐怖の根源です。その正体は日本の神や怨霊などではなく、隕石(黒い石)に乗って飛来した地球外生命体である可能性が示唆されています。人間の悲しみや願いを利用して繁殖することを目的とする、人知を超えたコズミックホラー的な存在です。

題名の場所はどこ?最有力候補は生駒山

作中で「●●●●●」と伏せ字にされている呪いの中心地ですが、多くの読者の考察によって、その場所は大阪府と奈良県の境に位置する「生駒山(いこまやま)」であるという説が有力視されています。これは単なる憶測ではなく、作中に散りばめられた複数の手がかりに基づいています。

これらの理由から、物語の舞台が生駒山である可能性は非常に高いと考えられます。古代神話から現代の都市伝説までを巧みに組み合わせることで、フィクションでありながら、まるで現実のどこかに存在するかのような不気味さを生み出しているのです。

衝撃のネタバレ!物語の結末とは

この項目では、物語の核心に触れる重大なネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。

『近畿地方のある場所について』の最も恐ろしい点は、その結末にあります。物語の最後に、収集された資料をまとめた語り手は、読者に対して直接「見つけてくださってありがとうございます」と語りかけます。これは、この本(あるいは記事)を読む行為そのものが、呪いを「見つけ出す」行為であり、読者自身が呪いの伝播に加担させられてしまったことを意味します。

つまり、この物語は単に呪いについて書かれた記録なのではなく、本自体が呪いを広めるための「呪物」として機能するように設計されているのです。作者が目指した「読後感に呪物感のあるもの」という狙いが、この最後の締めくくりによって完璧に達成されています。ただ怖い話を読むのではなく、危険なものに触れてしまったかのような後味の悪さが、この作品を唯一無二のものにしています。

作者が仕掛けた実話と噂の真相

この物語がこれほどまでに人々を惹きつける理由の一つに、「もしかして実話なのでは?」と思わせる巧みなリアリティがあります。もちろん、本作は著者である「背筋」氏によって創作されたフィクションです。しかし、その背景には、現実の出来事やネット上の伝説が巧みに織り交ぜられています。

作者の背筋氏は、匿名掲示板「2ちゃんねる(現5ちゃんねる)」のホラー文化や、モキュメンタリー映画の巨匠である白石晃士監督の作品から強い影響を受けていると公言しています。その創作手法は、現実の不気味な事件や都市伝説を物語のパーツとして組み合わせ、フィクションと現実の境界線を曖昧にするというものです。

したがって、「実話なの?」という噂が立つこと自体が、作者の狙い通りの現象と言えるでしょう。この作品は、都市伝説について書いているのではなく、作品そのものが新たな都市伝説となることを目指して創られているのです。

近畿地方のある場所について どこで読むのが最適?

- 評価・口コミで怖いと話題の理由

- よくわからない人向け解説と似てる作品

- 映画版と原作の違いを比較

- 漫画版と文庫版それぞれの特徴

- ツイッターやブログでの考察まとめ

- 近畿地方のある場所について どこで読むか解説

評価・口コミで怖いと話題の理由

『近畿地方のある場所について』が多くの読者から「怖い」と評価される理由は、単純な幽霊や怪物の描写だけではありません。その恐怖の質は、読者を物語の「当事者」にしてしまう構造にあります。

前述の通り、本作は断片的な資料を読者が自分で繋ぎ合わせていく形式を取っています。この「調査に参加させられる」感覚が、恐怖を自分自身の問題として捉えさせてしまうのです。また、ネット掲示板のログや動画サイトの描写など、現代人にとって馴染み深いフォーマットが使われている点も、リアリティを高める要因となっています。

このような口コミが多く見られるように、本作の恐怖は「知りすぎてしまうこと」の危険性や、情報が媒介となって呪いが伝播するというテーマに根差しています。これは、偽情報やネットミームが瞬時に拡散する現代社会への風刺とも読み取れ、多くの読者の共感を呼んでいるのです。

よくわからない人向け解説と似てる作品

「話が複雑でよくわからない」と感じる方もいるかもしれませんが、それはこの作品が持つ独特の魅力の一部でもあります。ここでは、物語の構造を改めて簡単に解説し、本作に似てると言われる他の作品と比較してみましょう。

このジャンルで本作とよく比較される代表的な作品には、以下の二つが挙げられます。

| 作品名 | 著者 | 共通点 |

|---|---|---|

| 『残穢(ざんえ)』 | 小野不由美 | 過去の土地の記憶(穢れ)を遡って調査していく形式。日常が静かに侵食されていく恐怖の描き方が似ています。 |

| 『変な家』 | 雨穴 | 不動産の間取り図という一つの情報から、隠された恐ろしい事実を推理していく形式。ネット発のモキュメンタリーとして大ヒットした点が共通します。 |

これらの作品が好きな方であれば、『近畿地方のある場所について』も間違いなく楽しめるはずです。もし物語が難解に感じたら、「自分は今、主人公と一緒に呪いの調査をしているんだ」という視点で読み進めると、より深く没入できるかもしれません。

映画版と原作の違いを比較

2025年に公開された映画版は、原作の雰囲気を再現しつつも、映画ならではの独自の解釈や展開が加えられています。監督は『ノロイ』や『コワすぎ!』シリーズで知られるモキュメンタリーホラーの名手、白石晃士監督が務めました。

映画版の最も大きな特徴は、原作の持つ不気味なドキュメンタリータッチと、劇映画としてのドラマチックな展開を融合させている点です。特に、クライマックスにおける主人公の行動は、原作とは全く異なる衝撃的なものになっています。

このように、映画版は原作のファンであればあるほど驚くような改変が加えられています。原作を読んでから観るか、映画を観てから原作を読むかで、全く異なる楽しみ方ができるでしょう。

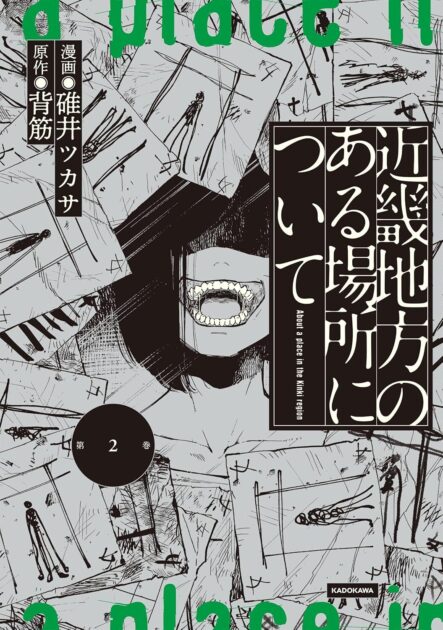

漫画版と文庫版それぞれの特徴

『近畿地方のある場所について』は、最初に発表された単行本(ウェブ版がベース)の他に、内容が大きく変更された文庫版と、物語を視覚化した漫画版が存在します。それぞれに異なる魅力と特徴があるため、どれから手に取るか迷う方も多いでしょう。

特に単行本と文庫版では、物語の印象が全くと言っていいほど変わるため注意が必要です。

| メディア | 特徴 | おすすめの読者 |

|---|---|---|

| 単行本 | 純粋なモキュメンタリーホラー。読者を突き放すような不気味さと「呪物感」が最も強い。 | 純度の高い恐怖を味わいたい方。 |

| 文庫版 | 主人公が変更され、怪異の背景にある人間ドラマや「赤い女」の悲しみに焦点が当てられている。読後感は「怖くて悲しい」。 | ホラーだけでなく、切ない物語も好きな方。 |

| 漫画版 | 碓井ツカサ氏による作画で、怪異の姿や事件の様子が具体的に描かれる。文章だけでは分かりにくい部分が視覚的に補完される。 | 複雑な話が苦手で、ビジュアルで物語を理解したい方。 |

どのバージョンも魅力的ですが、物語の全体像を初めて掴むのであれば、漫画版から入るのが分かりやすいかもしれません。その後、より純粋な恐怖を求めて単行本を読んだり、物語の奥にある悲しみを感じるために文庫版を読んだりと、段階的に楽しむのがおすすめです。

ツイッターやブログでの考察まとめ

本作は意図的に多くの謎が残されており、その解釈を巡ってツイッター(現X)や個人のブログで非常に活発な考察が交わされています。ファンによる議論も、この作品の楽しみ方の一つと言えるでしょう。

オンライン上で特に多く議論されているテーマは、主に以下の3点です。

これらの考察を読んでから本編を再読すると、一度目では気づかなかった伏線や新たな発見があり、より一層物語を深く味わうことができます。作品を読み終えたら、ぜひSNSやブログで他の読者の意見に触れてみてください。

近畿地方のある場所について どこで読むか解説

ここまで解説してきたように、『近畿地方のある場所について』には小説(単行本・文庫版)、漫画、映画と複数のメディアが存在します。「結局、どれから見ればいいの?」と迷う方へ、結論として最もおすすめの方法をご紹介します。

もちろん、原作の持つ独特の不気味な雰囲気を最初に味わいたい方は小説から入るのも良い選択です。ご自身のホラー耐性や好みに合わせて、最適なメディアを選んでみてください。

記事のまとめ

- 近畿地方のある場所についてはモキュメンタリー形式のホラー

- 物語は断片的な資料の集合体で構成される

- ライターと編集者が近畿地方の呪われた場所の謎を追う

- 呪いの中心地は奈良と大阪の境にある生駒山が有力

- 生駒山説は神話や都市伝説と物語が一致するため

- 登場する怪異は捕食関係にある生態系を形成している

- 全ての元凶は宇宙から来た生命体「やしろさま」の可能性

- 人間の悲劇が怪異のエネルギー源として利用される

- 結末では読者自身が呪いの伝播に加担させられる

- 作品自体が呪いを広める「呪物」として設計されている

- 物語はフィクションだが実話と思わせる工夫がされている

- 単行本は純粋な恐怖、文庫版は悲しい物語に焦点が当たる

- 映画版は原作と異なる独自の結末が描かれる

- ツイッターやブログではファンによる活発な考察が行われている

- 初めて読むならコミックシーモア等の漫画版が分かりやすい